Ordine e caos

Visioni

Gli antichi greci immaginavano il mondo (kosmos) come un insieme ordinato e comprensibile contrapposto ad un universo confuso e incomprensibile, che hanno chiamato caos. Il termine greco chaos significa confusione, abisso, ma anche apertura. Il termine kosmos significa ordine, sia particolare (qualcosa di bene ordinato) sia generale (il mondo), ma anche ornamento, fregio, decoro, onore, lode, disposizione, organizzazione, e ancora cielo come insieme ordinato di stelle e pianeti.

La cosmologia si riferisce al significato di mondo, universo. La cosmetica si riferisce al significato di bello, gradevole alla vista, ordinato e decoroso.

Il concetto di bellezza era espresso dai greci con i termini kosmos e kalos, dove kalos significa bello a vedersi, gradevole, ed è associato anche ad agathos, buono, giacché per i greci classici il bello è anche buono, propizio, favorevole, vantaggioso, mentre kosmos si riferisce più che altro alla bellezza dell'ordine, dell'organizzazione, delle cose messe al loro posto in un insieme ben strutturato.

L'arte per i greci imita il processo evolutivo per cui dal caos indistinto emerge la forma distinguibile. Il marmo informe diventa la statua bene ordinata della kore con le pieghe del vestito dritte e bene allineate, il bronzo fuso prende le forme di atleti, guerrieri, animali, le terre colorate prendono le forme di pareti, tavole e vasi variopinti.

Il kosmos viene alla luce del sole, il caos è ricacciato nelle tenebre del sottosuolo. Gli dei che personificano i due principi sono Apollo, dio della luce, del sole, delle arti, della ragione, da una parte, e Dioniso e Plutone, il primo dio dello spirito vitale delle piante e poi del vino, dell'ebbrezza e del piacere, il secondo dio delle ricchezze contenute nel sottosuolo, dai minerali alle sementi, ma anche dell'oltretomba. Nietzsche ha evidenziato l'antitesi fra apollineo e dionisiaco come dinamica del teatro e delle arti in genere, dove la bellezza serena e il turbamento delle passioni a volte convivono, altre volte si scontrano. Plutone emerge dal sottosuolo per rapire Persefone, la figlia primaverile di Demetra, la madre terra, Dafne sfugge ad Apollo tornando dentro la pianta di alloro, Apollo è il dio delle classi agiate, Dioniso e le altre divinità ctonie - gli dei del sottosuolo - sono gli dei delle classi umili, Apollo è la religione di stato, gli dei ctonii sono le religioni delle catacombe.

L'arte si trova a vivere nel paradosso per cui da una parte deve mettere ordine, simmetria e armonia nelle proprie composizioni, dall'altra deve infondere un po' di spirito profondo per dare vita e passione alle proprie opere. L'ordine della ragione e il tumulto della passione a volte convivono nella stessa opera, altre volte prevalgono nei vari artisti o addirittura nel succedersi delle epoche, come il turbolento barocco che segue al sereno rinascimento, o il calore del romanticismo che segue alla freddezza del neoclassico.

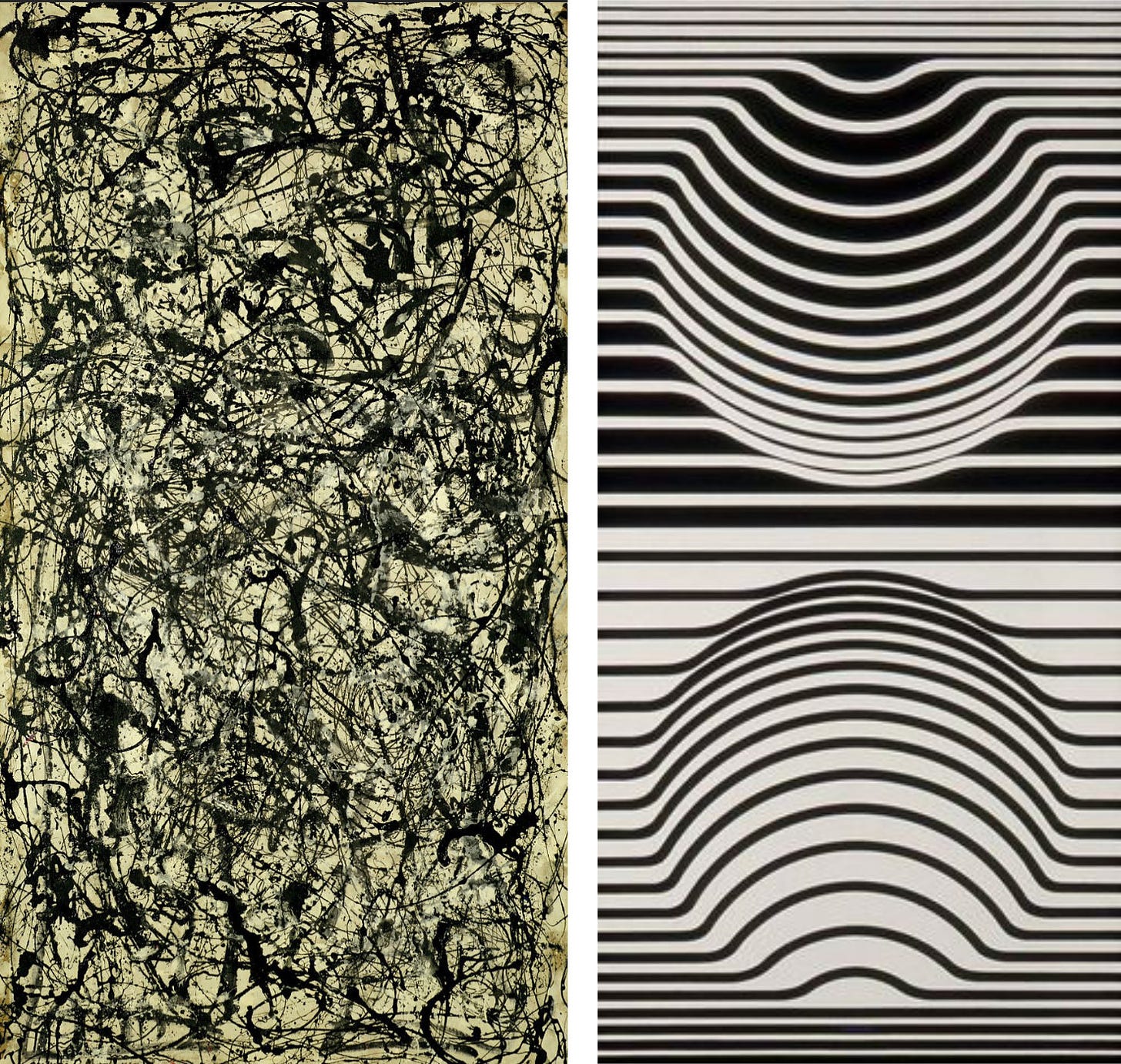

Per visualizzare composizioni visive ordinate e caotiche mi limito all'arte contemporanea, col confronto fra opere di Brancusi e Dubuffet, e di Pollock e Vasarely.

A sinistra il bronzo dorato del 1912 rappresenta la maiastra, un uccello mitico del folclore rumeno che col suo canto suscita sentimenti di amore e pacificazione fra le persone. E’ un esempio di estrema stilizzazione tipica dell'arte di Konstantin Brancusi, che depura le forme levigandole in un ordine elevatissimo.

A destra Le bel costumé di Jean Dubuffet è una grande scultura realizzata nel 2000 da un bozzetto del 1973 che appartiene al ciclo dell'Hourlupe. Dubuffet costruisce l'immagine in modo spontaneo, limitandosi al nero, rosso e blu delle penne a sfera che usava per i suoi disegni, e ispirandosi all'arte brut (grezza) degli alienati mentali o comunque di quelli che non avevano nessuna educazione artistica. Ne vengono fuori forme strane e aliene da qualsiasi precedente stilistico, dovute solo al caso e al gesto del momento, e purtuttavia di rigorosa coerenza tale da renderle molto personali e riconoscibili anche se, come in questo caso, trasferite dalla carta in monumenti in resina epossidica e pittura poliuretanica di grandi dimensioni.

Anche in opere astratte che evitano accuratamente qualsiasi accenno di figurazione possiamo trovare a sinistra il caos del Number 25 di Jackson Pollock del 1948, contrapposto all'ordine del Sans titre di Victor Vasarely del 1961.

Pollock dipingeva camminando sulla tela distesa per terra con un grosso barattolo di tinta e una pennellessa da cui faceva scolare i colori, schizzandoli con gesti ritmati da musica jazz a tutto volume. Siamo dunque in piena prassi dionisiaca, confermata dall'abuso di alcool del pittore, morto a 44 anni in un incidente stradale causato probabilmente da guida in stato di ubriachezza.

Vasarely invece faceva veri e propri progetti visivi basati sulla Teoria della Gestalt e le illusioni ottiche, calcolando linee, forme e colori con precise sequenze numeriche, come in queste linee di spessore graduale che si incurvano a suggerire due sfere su fondi sfumati, anche se i colori usati sono solo il bianco e il nero. La sola alterazione sistematica delle linee crea l'effetto di figure in rilievo su un fondo piatto. L'immagine gioca con la nostra ragione e la nostra percezione in un gioco apollineo, sereno e distaccato.

Nella vita ordine e caos convivono, perché se c'è solo ordine non c'è vita, se c'è solo turbolenza non si sopravvive. Il problema dunque è restare in quell'orlo del caos in cui la linea dell'ordine si increspa e diventa un'onda che però deve sollevarsi e discendere come un mare increspato, non frangersi come un mare in burrasca, per protrarre il pulsare della vita ed evitare la brusca interruzione della catastrofe.

L'orlo del caos si percepisce con le fratture casuali del "Frammento classico", un disegno a penna che ho fatto nell'aprile 2024 e che rappresenta un pannello marmoreo dell'Ara Pacis di Augusto con motivi vegetali a volute circolari davanti ad un paesaggio marino che si intravvede attraverso le fratture del pannello stesso. La stilizzazione del bassorilievo è quanto di più armonioso abbia saputo fare l'arte romana, ed è una buona rappresentazione dello spirito apollineo. Il caos irrompe attraverso le fratture che da un lato, con la loro catastrofica casualità, disturbano le curve e il decoro dell'insieme, dall'altro aprono verso un altro mondo, un'altra epoca, un'altra atmosfera. L'ambiguità e la turbolenza dell'orlo del caos sono confermate se ci concentriamo sul paesaggio retrostante, facendone il soggetto del nostro interesse. In questo caso il rilievo marmoreo diventa un disturbo, un paravento che impedisce di vedere il paesaggio nella sua interezza, e le fratture sono ancora l'orlo del caos che increspa la visione del paesaggio.

Soluzioni

Se ora consideriamo l'ordine e il caos dal punto di vista del problem solving, della gestione, delle organizzazioni, teniamo presente che fino all'inizio degli anni '60 del secolo scorso si pensava che le cose potessero funzionare più con l'ordine che con il caos, finché studiosi come Lorenz e Feigenbaum proposero le prime teorie del caos, modelli matematici che studiavano fenomeni complessi come il comportamento dei fluidi, la meteorologia, il profilo delle coste che ispira a Mandelbrot il libro sui frattali, uscito nel 1974. La teoria del caos studia fenomeni poco prevedibili e processi ricorsivi non lineari, su cui si basa la natura per generare la forma di minerali, piante, nuvole.

Negli anni '50 Jay Forrester sviluppa presso il MIT la dinamica dei sistemi, e Ludwig von Bertalannfy sviluppa la teoria dei sistemi come insiemi interconnessi, a cui una ventina di anni più tardi si riferisce Gregory Bateson per la sua "ecologia della mente". Negli anni '80 René Thom propone la sua teoria delle catastrofi, che studia i bruschi cambiamenti di processi.

La teoria delle reti, che studia la complessità di reti naturali come il sistema nervoso o artificiali come il web o le reti neurali o i social network, prende le mosse da studi settecenteschi di Eulero, e attraverso le teorie dei mondi piccoli, dei cluster, dei sei gradi di separazione, si sviluppa negli anni '90 grazie alla potenza di calcolo dei nuovi calcolatori.

Nel mondo della cultura manageriale Tom Peters a fine anni 90 propone il concetto di caos management come nuovo metodo flessibile e creativo per gestire imprese che devono operare in ambienti sempre più turbolenti e imprevedibili, ed ora il management della complessità prende sempre più il sopravvento rispetto al management tradizionale che si ispira a concetti meccanici di tipo lineare e ripetitivo, dalla relazione con gli stakeholder alla gestione agile dei progetti.

L'impresa non è più concepita come una macchina costituita da elementi "stupidi" che si limitano ad eseguire i compiti loro assegnati, ma come un organismo fatto di altri organismi autonomi e intelligenti che possono sviluppare idee e progetti anche al di là di ciò che è stato loro inizialmente richiesto. Nella pianificazione si tiene conto di variabili interne ed esterne, come il clima aziendale o gli eventi sociali, politici ed economici.

La straordinaria esperienza del Covid ha rappresentato una potente irruzione del caos e della complessità nelle organizzazioni, dalle famiglie e dalle piccole imprese artigianali fino alle grandi aziende e alle multinazionali, che hanno dovuto adottare in modo massiccio e improvviso cambiamenti come il lavoro a distanza, e ci ha fatto comprendere come il macrosistema globalizzato con cui funziona tutto il pianeta è talmente interconnesso e interdipendente che in pochissimo tempo l'epidemia si è diffusa ovunque raggiungendo perfino le più sperdute isole del Pacifico.

Esistono modelli di gestione della complessità, come la procedura ricorsiva di Dee Hoch, con un sistema di leadership distribuita grazie ad una catena di loop sempre più ampi.

Per finire, due parole sul concetto di ordine. Esso è alla base dei processi di qualità della lean organization, provenienti dalla cultura d'impresa giapponese, con i primi due passi delle cinque esse, e con i sette muda. Questi sono sprechi da eliminare, come movimenti e attese inutili, scorte eccessive, scarti ed eccessi di produzione, complicazioni improduttive. Seiri e seton, le prime due esse, raccomandano di pulire il proprio posto di lavoro, eliminando ciò che non serve, e di rimettere ogni cosa al suo posto. Tuttavia, l'ordine prevede un criterio di classificazione e organizzazione, su cui ragionò perfino Aristotele con le sue classificazioni di animali, risalenti al IV sec. a.C. Per rimettere a posto le cose, occorre che sia stato assegnato ad ogni cosa il suo posto, e spesso è difficile decidere se un paio di forbici va messo fra le penne e le matite come oggetto di cancelleria, o fra i coltelli come strumento per tagliare.

La stessa cosa accade quando mettiamo in ordine i file mettendoli in cartelle e sottocartelle.

Questa immagine sta circolando nei social, grazie alle molte condivisioni. Ci serve come esempio di due tipi di ordine: da una parte l'ordine naturale di una forma che cresce, in base al suo insieme organico; dall'altra l'ordine burocratico, in base al criterio di somiglianza o di appartenenza. Le didascalie definiscono "ordine" quello naturale, "caos" l'ordine burocratico, che uccide il funzionamento naturale, e perciò determina il massimo del disordine.

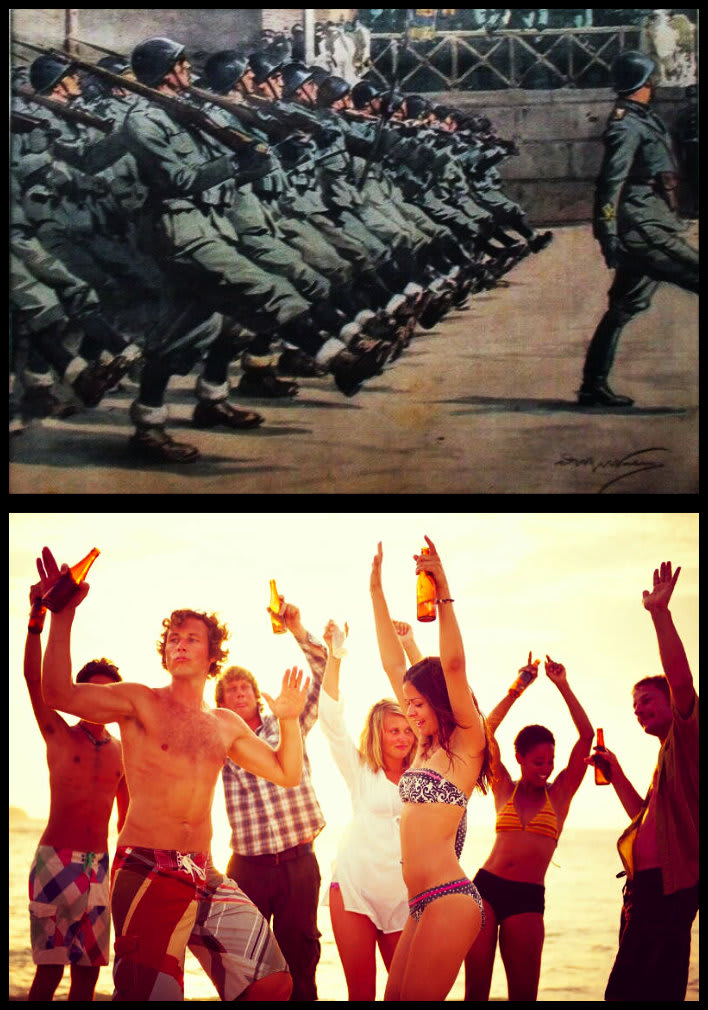

Se invece delle foglioline cerchiamo di mettere in ordine le persone, il problema ci tocca più nel profondo. In alto si vede un plotone che marcia compatto col passo dell'oca nell'Italia fascista illustrata da Achille Beltrame, in basso un gruppo di giovani in festa sulla spiaggia al tramonto. Quale delle due situazioni ci sembra più ordinata, gradevole, armoniosa, rassicurante? Se siamo militari o militaristi probabilmente la prima, se siamo gaudenti e pacifici senz'altro la seconda.